2024 年 11 月 4

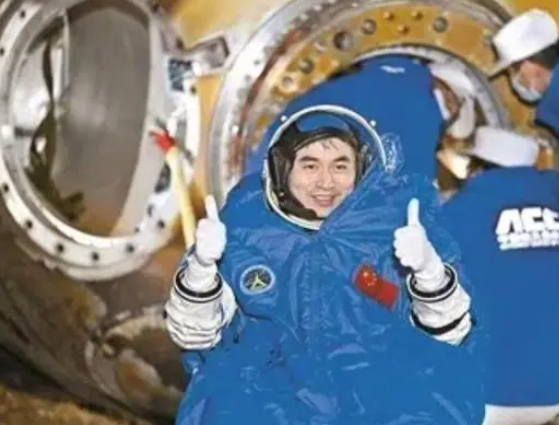

日,神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,叶光富、李聪、李广苏三名航天员平安回家,这一时刻,无疑是中国航天史上又一璀璨的亮点。

神舟十八号乘组自 4 月 25 日从酒泉卫星发射中心升空,在轨飞行长达 192 天,刷新我国航天员乘组在轨飞行时长纪录。期间,他们成功完成两次出舱活动,不仅安装了空间站空间碎片防护装置,还出色完成多次货物出舱任务。5 月 28 日和 7 月 3 日的两次出舱,分别刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录,展现出航天员们卓越的专业能力和无畏的探索精神。

此次任务的成功,离不开背后诸多硬核科技的支撑。从返回过程来看,“舱落、机临、人落” 仅用时约 50 分钟,衔接紧密、井然有序。尽管面临低温、暗夜双重挑战,但通过优化搜救模式,如利用无人机精确测绘数据、安排夜间专项训练等,确保了搜救的高效精准。同时,设备软硬件的升级改造,如红外热像仪改进目标识别方法、综合通信车完成卫星天线系统升级等,也为任务的安全可靠提供了有力保障。

而飞船返回经历的制动离轨、自由滑行、再入大气层、开伞着陆等四个阶段,每一个环节都彰显着航天科技的魅力。再入大气层时虽会遭遇 “黑障” 阶段,但凭借成熟可靠的航天技术,航天员的安全得以保障。

神舟十八号飞船自身也有着诸多改进与更新。主电源储能电池从镉镍蓄电池升级为锂离子蓄电池,不仅容量大增,适应复杂工况能力更强,而且在全周期考核中表现优异。返回舱下行载荷运载能力的提升,也使得更多的科学实验样品能够顺利返回地球。

值得一提的是,中国空间站第七批空间科学实验样品也随神舟十八号返回舱顺利归来,涵盖空间生命科学、材料科学、微重力燃烧科学等领域的 55 种样品,将为后续科研人员开展诸多重要研究提供宝贵素材。

航天员们平安出舱后,叶光富成为我国首位累计在轨时间超过一年的航天员,他们纷纷表达了对祖国航天事业发展的感慨以及继续为航天强国建设贡献力量的决心。

在这背后,还有着如在轨自主应急返回救生方案、国际救援示位标等诸多科技力量默默守护着航天员的安全。

神舟十八号的圆满成功,是中国航天人不懈努力的成果,它不仅再次证明了我国航天技术的日益精进,更为未来的航天征程奠定了坚实基础。相信在航天人的持续探索下,我国航天事业必将迈向更高的巅峰,创造更多的辉煌。